«Eine Förderklasse kann höchstens ein Kind pro Regelklasse aufnehmen»

Reportage

Förderklassen, wie sie von der Zürcher Initiative verlangt werden, sollen die inklusive Schule entlasten. Wie das mit den aktuellen Ressourcen genau aussehen würde, zeigt das Gespräch mit Philippe Dietiker vom Volksschulamt Zürich.

In der Bildungspolitik ist es manchmal wie im Film «Und täglich grüsst das Murmeltier»: Immer wieder werden ähnliche Vorstösse lanciert. So auch aktuell. Was gestern die Kleinklassen waren, sind heute die Förderklassen. Philippe Dietiker hat es vor sechs Jahren schon prophezeit: Die Forderung nach Kleinklassen wird wieder kommen, «einfach mit einem anderen Label». Der Leiter der Abteilung Besondere Förderung im Volksschulamt des Kantons Zürich sollte recht behalten. Dietiker ist übrigens tatsächlich ein passionierter Filmfan: «Wenn möglich gehe ich einmal pro Monat ins Lunchkino.» Wie Philippe Dietiker die Möglichkeiten einer Ressourcierung von Förderklassen im Kanton Zürich einschätzt, führt er im Gespräch mit der HfH-Wissenschaftskommunikation aus.

Philippe Dietiker, im Kanton Zürich wird derzeit diskutiert, ob man Förderklassen einführen will. Wie viele Kinder pro Regelklasse könnte man überhaupt hinschicken?

Das hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann nicht generell beantwortet werden. Die Initiantinnen und Initianten möchten die Förderklassen kostenneutral einführen. Und zwar möglichst im gleichen Schulhaus und ohne die Ressourcen von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung, also mit Sonderschulbedarf, wegzunehmen.

Welche Möglichkeiten gibt es denn?

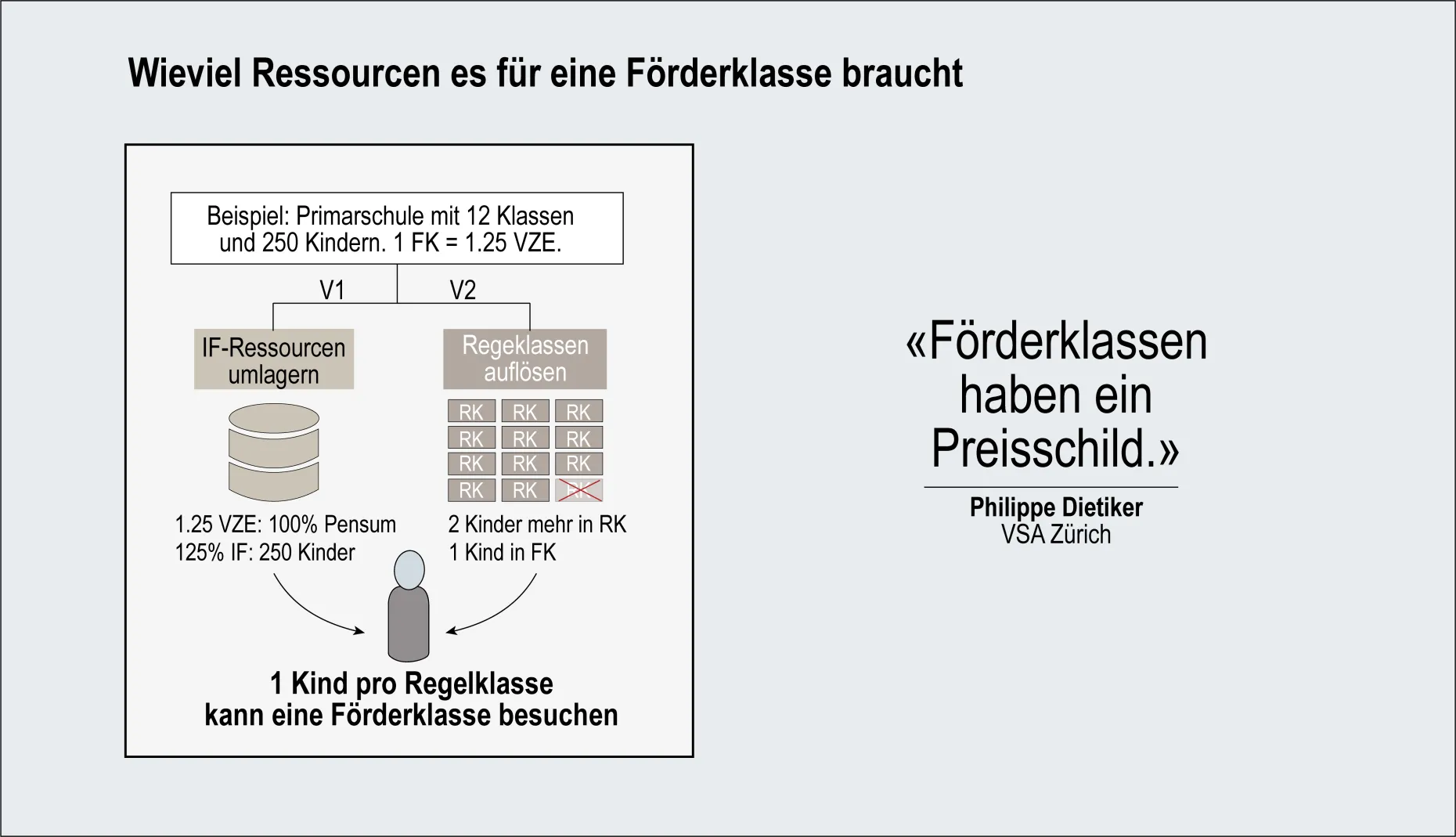

Ich würde zwei Ansätze unterscheiden. Man kann die Ressourcen für die integrative Förderung (IF) umlagern. Oder man löst einzelne Regelklassen auf und verteilt deren Kinder auf die übrigen Klassen.

Beginnen wir mit der IF-Variante. Wie muss man sich das konkret vorstellen?

Nehmen wir als Beispiel eine Primarschule mit zwölf Klassen und 250 Kindern. Wenn diese Schule eine Förderklasse für zwölf Kinder einrichten will, braucht es eine heilpädagogische Fachperson, welche diese Klasse in einem vollen Pensum führt. Dafür berechnet man 1.25 Vollzeiteinheiten (VZE).

Was sind das?

VZE sind eine Ressourceneinheit, die der Kanton den Gemeinden für den Betrieb der Volksschule zuweist und die für den Berufsauftrag von Lehrpersonen verwendet wird. Eine VZE entspricht 100 Stellenprozent. Im Falle der IF-Ressourcen geht die Rechnung so: Pro 100 Primarschulkinder müssen mindestens 0.5 IF-VZE eingesetzt werden, also ein halbes Pensum. Für das Führen einer Förderklasse braucht es 1.25 VZE. Das heisst: Eine Schule benötigt ein Volumen von 250 Kindern, damit sie die notwendigen IF-Ressourcen umlagern kann.

Das wäre in unserem Fallbeispiel also grad erfüllt?

Ja, aber nur ein Viertel aller Schulhäuser im Kanton Zürich haben 250 oder mehr Kinder. Die meisten Schulhäuser hätten also zu wenig IF-Ressourcen, um sie in eine Förderklasse umzulagern. Und auch wenn man auf die nächsthöhere Ebene gehen würde, jene der Schuleinheit, sind es im Kanton Zürich nur gerade die Hälfte, welche mehr als 250 Kinder haben.

Okay, hier würde es aber gehen.

Genau. Es hätte – im Sinne der Initiative – dann im selben Schulhaus eine Förderklasse mit maximal zwölf Kindern für diese zwölf Regelklassen. Das ergibt eine einfache Schlussrechnung: Diese Förderklasse könnte im Schnitt ein Kind pro Regelklasse aufnehmen.

Das ist nicht viel. Und in dieser Förderklasse würden dann mehrere Jahrgänge zusammen unterrichtet.

Die grosse Altersspanne von der 1. bis zur 6. Klasse wäre tatsächlich eine Herausforderung.

Dafür wären die schwierigsten Kinder mindestens ein halbes Jahr weg, das entlastet die Regelklasse.

Man muss allerdings bedenken, dass die Regelklassen dann ohne IF-Unterstützung sind, weil diese Ressourcen ja in der Förderklasse gebunden sind.

Und in der Regelklasse gibt es vermutlich noch weitere Kinder mit Förderbedarf?

Ja, manche Fachleute erwarten hier einen Domino-Effekt: Ohne heilpädagogische Unterstützung in der Regelklasse könnten aus leichten Problemlagen schnell mittlere oder gar schwere werden und dann braucht es mehr Förderklassen.

Das sind einige Fallstricke. Was ist die zweite Variante?

Diese besteht darin, eine Regelklasse aufzulösen, damit mit den freiwerdenden VZE eine Förderklasse gebildet werden kann.

Wie soll das konkret gehen?

Bleiben wir beim Beispiel mit den zwölf Klassen. Wenn die Schule eine Klasse auflöst und auf elf Klassen reduziert, muss man die Kinder der aufgelösten Klasse auf die übrigen Klassen verteilen. Das ergibt in der Schlussrechnung für jede Regelklasse: Zwei Kinder kommen hinzu, dafür kann man ein Kind in die Förderklasse abgeben.

Wie bei der ersten Variante mit den IF-Ressourcen?

Ja, dieses Ergebnis bleibt: Ein Kind pro Regelklasse kann eine Förderklasse besuchen.

Man hat in dieser Variante unter dem Strich also zwar mehr Kinder in einer Regelklasse, dafür bleiben aber die IF-Ressourcen?

Genau, in dieser Variante bleibt das heilpädagogische Know-how dem ganzen System erhalten. Einerseits in der Förderklasse, aber auch in der integrativen Förderung in der Regelklasse.

Von den Initianten hört man immer wieder, dass es genügend Ressourcen im System habe, um die Förderklassen zu führen: Assistenz, integrierte Sonderschulung, Therapien. Stimmt das?

Ob genügend Ressourcen in den Schulen sind, wird unterschiedlich eingeschätzt. Aber im aktuellen Ressourcierungssystem sind dies eben unterschiedliche «Kässeli», die man nicht einfach zusammenlegen kann. Um das zu ändern, bräuchte es eine grundlegende Veränderung des Finanzierungssystems.

Was ist aus deiner Sicht das Fazit?

Förderklassen haben ein Preisschild. Sie haben Vor- und Nachteile. Heute entscheiden die Gemeinden, wie sie die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen am besten einsetzen können. Die Initiative würde diese Gestaltungsfreiheit einschränken. Das wird der Kantonsrat aber vermutlich noch diskutieren.

Autoren: Steff Aellig, Dr. und Dominik Gyseler, Dr., HfH-Wissenschaftskommunikation (September 2025)